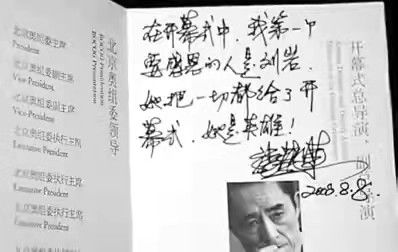

此曲只应天上有——古典乐评人辛有年的传奇平生

辛有年(1923-2013),本名严顺晞,后更名严厉,通州石港人。古典音乐批评人、作家。

1945年开始在军中从事文化事情,1976年退休。20世纪80年月今后,为《念书》《音乐喜好者》《万象》等杂志撰写音乐漫笔,驰名书林乐界。著有《乐迷闲话》《如是我闻》《到处有音乐》等十余种作品。

正在看曲谱的辛有年老师

他把钢琴谱塞举行军的背囊

辛有年——Symphony(交响乐)的谐音。

文如其名。在中国,只要涉猎古典音乐的人,无人不知辛有年。《辛有年音乐条记》被以为是最符合的古典音乐入门读本。吴祖强曾经如许评价:在中国批评古典音乐,辛有年是最权势巨子的。

以“辛有年”之名,着名书林乐界。其原名“严厉”,鲜为所知,而“严顺晞”之名,所知者更是寥寥。

有一种说法,严家是年羹尧的后人,为遁迹把“年”改为“严”(南通话中这两个字发音雷同)。

他的父亲严春阳是孙传芳的部属,1926年时期,曾任上海淞沪戒严司令、淞沪警员厅长等职,后又兼任商埠卫生局局长。石港人称其“严上将军”。北伐军逼近上海前夜,严春阳自行解聘,在上海淡水路法租界里做起了寓公。

辛有年的大儿子、复旦大学传授严锋在《我的爷爷严春阳》一文中先容:发达的时间,严春阳在故乡石港镇上(今日石港中学操场西侧),建了一幢别墅,“这也是石港汗青上第一幢当代化的大楼”。

这座洋楼,严春阳生前未曾住过,他计划“下野之后,将其做成病院,造福乡梓”。然而,这统统未能遂愿。抗战时期,南通沦落,这座楼成犯难民收留所,后又成伪军团部。解放战役中,则被百姓党据有。《南通县文史资料》如许纪录,“敌军(指百姓党)大本营设在镇东南角严春阳家的楼房里”,由于战役,这座楼也根本被毁。

严锋说,这所故宅,辛有年“和兄弟姐妹们也仅仅住过一次”。

辛有年从4岁到10岁时,一向在上海生存,家庭西席中有复旦大学传授王蘧常老师。1937年抗战发作后,辛有年在家自学,在教科书中读了关于贝多芬《月光曲》的故事,从今迷上音乐。

对付本身的军阀家庭,“辛有年有一种根深蒂固的羞辱感和赎罪心”。上世纪三四十年月,南通有一个名叫“青年艺术剧社”的小团体,以地下党员曹从坡为主聚拢了一批前进青年,此中就有辛有年。

1945年4月,年仅22岁的辛有年,从南通经上海辗转至苏中解放区,到场了新四军,并自行更名“严厉”,以示洗手不干之意。

为什么要参军?辛有年生前有过答复,他说,“重要是受到《罪与罚》的影响,书里没有写革命,但写出了其时人间那么多不屈,让人看了非常冲动,就成了我寻求灼烁的动机。”

在那些艰难转战的光阴里,辛有年一向对他的音乐忠心不贰。每到一个地方,他就拿着条记本处处收罗民歌。他乃至偷偷地与尚在国统区的家人取得联络,托人把钢琴谱带出来,塞举行军的背囊里。

从通州到如皋、海安至盐城,从苏州到杭州,从厦门到福州,辛有年随军走到那边,就将音乐寻找到那边。

带着扁担在新华书店扫货

年轻时的辛有年

无论在什么时间,都能以小儿百姓之心面临“美”,都能度量热忱赞美生命,辛有年留给读者的,不但是观赏古典音乐的办法,更是一种面临天下的态度。

新中国建立后,辛有年在福州军区政治部属设的文化部中任做事,还曾当过福州军区军报《解放火线》的副主编。

然而,到了“文革”,辛有年却因“混入军内的阶层异己分子”的罪名被开除党籍军籍,打消统统职务,从福州被押往江西住“牛棚”,1970年被发配回南通,在其时的南通县石港区五窑公社砖瓦厂劳动改革。

当时,辛有年的老婆因病去世,他把大儿子严锋带在身边,3岁的小儿子严锐放在常熟妻姐家。在严锋眼里,辛有年的事情很累,“刚去时是一个很冷的冬天,父亲的事情是用手工做小煤球,供厂里的工人取暖和”,厥后,“是用大铲子把煤屑铲到土壤搅拌机里,这是轮窑制造砖瓦的第一道工序,是很累的力气活。”

严锋回想,偶然候夜里醒来,会听到父亲的叹息声,“他认为我睡着了。他一向是很顽强的人,在我眼前从来不会体现出苦闷,对四周的人也很和睦。”

“文革”前在福州的家里,辛有年曾买过5个电唱机,下放劳改的时间,他竟将此中一个剥失外壳,把机芯藏在纸板箱里带到了乡间。“还带了几张唱片,但我从来没有瞥见他听过。大概把它们带在身边,对他更多的是一种生理慰藉。”

到1976年左右,53岁的辛有年最终得到彻底昭雪。复员改成转业,完全规复本来的报酬。当构造上征询定见的时间,辛有年自动提出退休,他“想把‘文革’中失去的看书听音乐的时间补返来”。

退休手续一办完,辛有年就拿起一根扁担,用补发的人为到新华书店里买书,从今一头扎进了古典音乐和册本的天下。

从1978到1994年,辛有年独自带着两个儿子,一向住在市区解放新村,一个40多平方米,没有厨房和卫生间、两间卧房和书房混用的小屋里。1986年,63岁的辛有年,花2000多元钱买来了他终生第一台钢琴,开始自学奏琴。

父亲的选择,严锋如许了解:对付一个情绪那样富厚的心灵来说,恐怕也只有音乐才气餍足他的要求吧。

无论生存怎样艰苦,辛有年始终怀有一种对人间肯定公理的寻求,一种铭肌镂骨的悲天悯人的情怀。

在砖瓦厂改革的时间,在一个月拿23.5元“生存费”要养活三小我私家临时己的肚子也吃不饱的情形下,辛有年和本地公社养老院里的一位孤老创建了很深的友情,每每徒步好几里路去探望和帮助他。

辛有年便是那样一个极度的好人,好到音乐的水平,好到“此曲只应天上有”的水平。

上世纪八十年月中叶,颠末摰友章品镇的推举,辛有年开始为《念书》写稿,开设了《门外读乐》专栏。

幻想贝多芬的音乐响遍全城

辛有年教孙女奏琴

陪同着《念书》杂志的一纸流行,辛有年的会谈古典音乐文章影响了很多人。

在音乐资讯缺少的年月,辛有年以漂亮的笔墨转达音乐自己的优美,加之其博通文史,熟习音乐典故,笔墨之中贯穿着一种人生的通达之气,唤起了读者对音乐的憧憬之情。

《念书》杂志曾经盘货了20年来十大作者,辛有年位列其间,其他九位作者分别是:丁聪、陈四益、金克木、董鼎山、王蒙、刘小枫、费孝通、陈平原、汪丁丁。

1994年秋,《念书》才女赵丽雅特地到南通组稿,来到解放新村,登门访问辛有年。厥后,赵丽雅曾写《辛有年与Symphony》一文,对此行举行了详述。

初晤面,赵丽雅叹息,“他的言论、他的气质、他的风采,和他所热爱、所评论辩论的音乐,相差太远了”。眼前的辛有年,完满是“一个老农形象:一身褪了色的旧戎衣,包罗褪了色的军帽和褪了色的球鞋。”

严锋曾以滑稽的翰墨写道:“在辛有年的读者圈子里——一支以大门生、音乐喜好者和白领美人构成的大方步队,这些人也许甘心把辛有年想象成头戴无檐帽、嘴叼粗大雪茄的文人骚客,就像徐迟那么漂亮——对不起,让你们绝望了。”

让赵丽雅印象深刻的是,“这位今世隐者的寓所,一桌、一架、一凳、一榻,唯陋罢了。却是中间一具黑钢琴,显得过于光辉——像是陋室中的不谐和音”。

那次晤面,曙色中,主客初会。从容对谈,直到薄暮。赵丽雅为之叹息,“他彷佛不知为名也不知为利,脱俗而绝不知觉本身的脱俗。”

对付本身的音乐批评写作,辛有年曾经如许谈到,“国内喜好音乐的人,可以或许打仗的音乐资料太少了,由于我们出书的中文资料很有限。我做的事情倘使可以算是音乐遍及事情的话,便是从资料里‘批发’出来,然后本身消化消化,只管即便地‘零卖’出去。”

严锋曾经在《我的父亲辛有年》一文中,对父亲写作有过生动形貌,“他写得太费力。他总是一遍一各处修改,每改一遍就要重新认专心真地用圆珠笔重新抄写一遍”。

墨客桑克在微博上写道,“睹其笔墨,未闻乐声,即可想象音乐之美”。这是一代读者的配合影象。

2013年3月26日中午12时20分,享年90岁的辛有年老人在家因突发疾病辞世。

辛有年老人去世前,严锐用手机播放了两首作品给他听。第一首是舒伯特的《部队举行曲》,老人冲动地打起拍子来。第二首是陈歌辛的《蔷薇到处开》,老人边听边讲起陈歌辛的平生,鼓起处哼唱起来。他说:“想不到我临去世之前,还能听到这么优美的音乐。”

辛有年曾经幻想,都会里处处都在播放贝多芬的音乐。

人生的一幕一幕场景,悲剧的、笑剧的、无悲无喜的,都只是平淡每每的履历,尽可化作一道长长的水,绕山而流。这正是“辛有年”指挥的“symphony”。

(本文原载于2015年1月7日《南通日报》,原题为《辛有年:此曲只应天上有》,所配部门照片由辛有年的小儿子严锐提供)